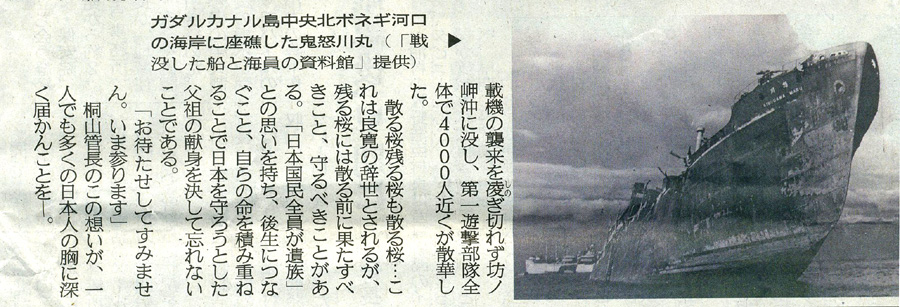

| 硫黄島、フィリピン、台湾… 巡礼船 激戦の海へ 日本国民全員が遺族 後生につなぐ命 情報源:産経新聞H24.5.6  昨年3月の東日本大震災では多くの命が失われた。過酷な運命にさらされた人々は、それに立ち向かうなかで、自分は独りではないということ、家族・同胞への思い、連綿と続く命の絆を実感した。その絆は、いま生きている同士にだけあるのではなく、死者との間にもある。自然災害であれ、戦争であれ、後生を思って命を投げ出した先人との絆を忘れぬことが未来を切り開く力となる一。 桐山靖雄管長 明日、横浜港を出港 桐山管長はこれまでにもシベリアやパラオ諸島(現パラオ共和国)、ガダルカナルなど日本軍の激戦地を訪れ、その地に斃(たお)れた英霊を成仏供養し、「御霊を日本にお連れする」大柴燈護摩供(だいさいとうごまく)を続けてき私自身が戦時中に青春を送りました。赤紙(召集令状)が来れば、すぐ飛んでいく。突撃と命令されれば突撃する。そういう覚悟をもって生きていたのです」だが、当時不治の病だった結核に冒された桐山青年が召集されることはなかった。  「出征した学友たちを見送りながら、私も病躯(ぴょうく)を押していつの日かという思いでした。健康だったら戦場で戦い、彼らと同じように靖国に祀(まつ)られていたかもしれない。それを思うと、自分の身代わりになってくれたという気持ち、感謝の気持ちが自然に生まれてくる。自らの命を投げ出して国を守ってくれた人たちのおかげで、今私たちは生かされている。 靖国神社に参拝し、そうした感謝の気持ちを表すのは日本人として当たり前のことだと思っています」桐山管長の思いは、「死者の魂と生者の魂との行き交いがあって、初めてこの日本という国土、文化、伝統が成立している。それこそ日本のConstitution(成り立ち)」で、「死者のことを考えなくなってしまえば、日本の文化は滅びてしまう」と語っだ江藤淳(評論家、故人)と重なり合う。 帰還かなわぬ「海没遺骨」 先の大戦の日本人戦没者は約310万人、そのうち海外での戦没者は約240万人とされる。厚労省によれば、海外戦没者の遺骨の帰還(収集)事業は昭和27年度から始まり、約半数の127万柱が帰還している。だが、遺骨となっての帰還すらかなわぬことを承知で戦場に散った父祖は少なくない。たとえば昭和20年2月、硫黄島の玉砕戦を指揮した栗林忠道中将である。20年1月21日、栗林が妻の義井に送った手紙にはこう書かれていた。 「(前略)吾々ももう疾(と)っくに覚悟をきめている。(中略)遺骨は帰らぬだろうから、墓地についての問題はほんとの後まわしでよいです。もし霊魂があるとしたら御身はじめ子供達の身辺に宿るのだから、居宅に祭って呉れれば十分です(それに靖国神社もあるのだから)」(傍点・記者) 生還を期さなかった人たちの献身が今日の日本をつくった。彼らは遺骨が還らなくとも、墓がなくとも、靖国神社で後生と再ぴ会えることを最後のよりどころにした。それを受け止めるかたちで、桐山管長は自らに訪れたガダルカナルでの"ある夜の出来事"をこう語った。「目が覚めると、寝室の窓という窓に御霊がずらりと数珠つなぎに並んで私を見つめていました。御霊が私に会いに来て何かを伝えようとしているのです。その視線と向き合った瞬間、そうだ、海戦で斃れた英霊のご供養が残っていたと思い至ったのです」 昭和16年12月名日の日本軍の真珠湾奇襲以後、日米両軍による大規模な海戦が太平洋を舞台に幾度も繰り広げられた。そこには軍艦だけでなく民間の徴用船も数多く沈んでいる。厚労省の推計によれば、遺骨の引き揚げがほぼ不可能な「海没遺骨」は約30万柱に上る。「海戦で斃れた英霊は今も海底に眠っておられる。 ならばその洋上に行き、少しでも近くからご供養し、御霊をお連れしよう。同胞としての絆を思えば、日本国民全員が遺族のはず。私は、墓標のないまま海に眠るすべての軍人、軍属、民間人をご供養し、御霊を日本にお連れしたい」桐山管長の思いは、すべての日本人に垂直の情念、絆を回復させたいと願うものだ。  海の男たち」の戦い わが父祖はいかに敢闘したか。軍艦が干戈(かんか)を交えた海戦については数多くの戦闘記録が残されているが、民間から徴用された商船、漁船、機帆船などの戦いについては限られた記録、史料しかない。史料によって若干の差があるが、戦前の日本は世界第3位の約640万総トンの商船を保有していた。 それ以外にも規模の大小を問わず、多くの船舶が乗組員とともに陸海軍に徴用され、戦闘海域での兵員・物資の輸送、敵船監視などの過酷な任務に挺身(ていしん)したことはあまり知られていない。最終的に商船は約840万総トン、約2600隻が、それ以外の小型船舶も4000隻以上が失われた。乗組員の戦死は約6万600人(商船乗組員3万500人、小型船舶乗組員3万100人)とされる。  神奈川県横須賀市観音崎公園の高台に「戦没船員の碑」が建っている。海底に眠る6万余柱の御霊を慰めるとともに、二度と戦火のない海洋の平和を願って昭和46年に建立された。眼下には大小の船舶が行き来する東京湾を、遠くには太平洋の水平線を望むことができる。開戦後、各地の海に出動した彼らの戦いは、自らの武装乏しく護衛も手薄な「丸腰」同然だったが、祖国のために戦う気概は何ら軍人と変わらなかった。 後生が守るべきこと 軍人たちの戦いも当然のごとく命懸けだった。壮烈無比だったのは、今も多くの日本人の記憶に残る戦艦大和以下第一遊撃部隊の沖縄への海上特攻であろう。昭和20年4月7日、「必死」の覚悟で出撃した大和は400機近い米艦敵機の襲来を凌ぎ切れず坊ノ岬沖に没し、第一遊撃部隊全体で4000人近くが散華した。 散る桜残る桜も散る桜…これは良寛の辞世とされるが、残る桜には散る前に果たすべ きこと、守るべきことがある。「日本国民全員が遺族」との思いを持ち、後生につな ぐこと、自らの命を積み重ねることで日本を守ろうとした父祖の献身を決して忘れない ことである。 「お待たせしですみません。いま参ります」桐山管長のこの想いが、一人でも多くの日本人の胸に深く届かんことを一。 |